写字楼办公怎样用智能数据分析优化空间分布

更新日期:

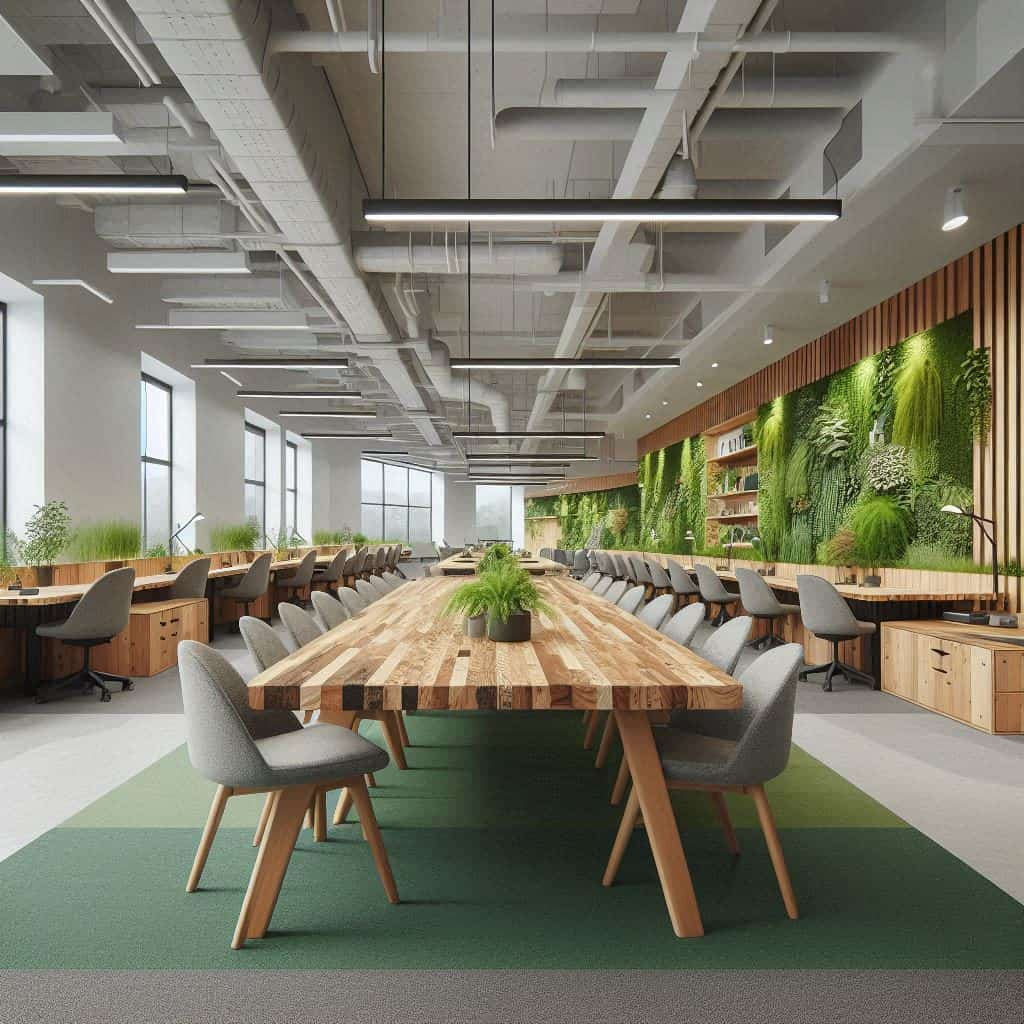

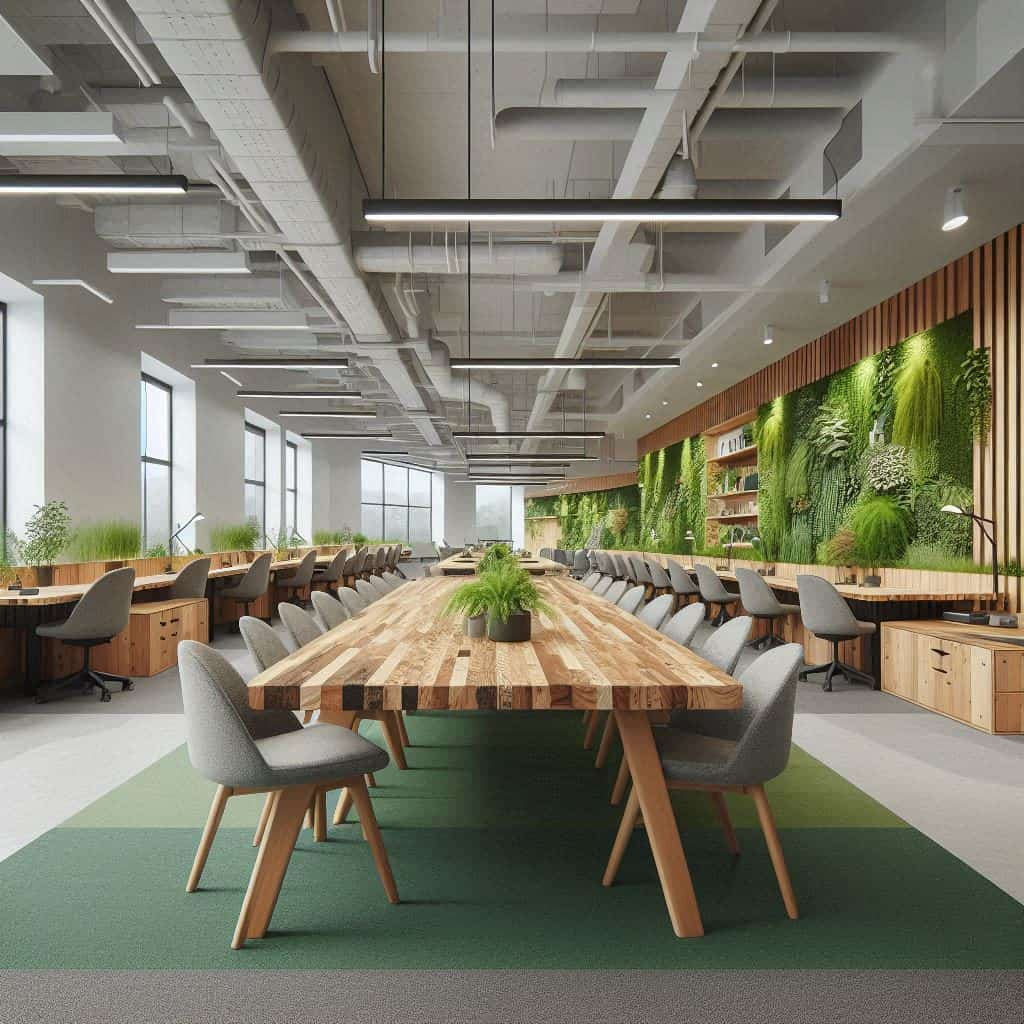

在现代办公环境中,空间资源的合理分配直接影响企业运营效率与员工满意度。随着物联网技术与数据分析工具的普及,许多管理团队开始探索如何通过智能化的方式优化写字楼的空间布局。这种趋势不仅提升了资源利用率,还能为企业节省成本,同时创造更舒适的工作环境。

数据采集是优化空间分布的第一步。通过在办公区域部署传感器或利用现有的门禁、Wi-Fi等系统,可以实时获取人员流动、工位使用率以及会议室占用情况等关键信息。例如,某栋位于核心商务区的大厦通过分析这些数据,发现部分会议室在非高峰时段长期闲置,而开放办公区却时常拥挤。基于这一发现,管理方将部分会议室改造为灵活工位,显著缓解了空间紧张问题。

智能分析工具的介入让数据价值得到进一步释放。通过机器学习算法,系统能够识别空间使用模式并预测未来需求。比如,某科技企业通过历史数据发现,每周三下午是团队协作的高峰期,因此提前调整了可移动隔断的布局,确保小组讨论区随时可用。这种动态调整不仅减少了空间浪费,还避免了员工因资源争夺而产生的摩擦。

空间优化还能与节能管理相结合。莱普顿国际中心曾通过分析空调与照明系统的运行数据,发现部分区域在低使用率时段仍维持高能耗。通过将空间使用数据与能源系统联动,该建筑实现了按需供能,年度电费支出降低了18%。这种精细化运营模式证明,数据驱动的决策不仅能改善体验,还可带来可观的经济效益。

员工反馈同样是优化过程中不可忽视的一环。智能系统虽然能提供客观数据,但实际体验仍需通过调研补充。某设计公司在使用热力图分析工位偏好后,发现靠窗区域使用率远高于预期。进一步访谈显示,自然光对员工专注度有显著影响,因此管理团队重新规划了功能分区,将需要高度集中的工位优先安排在采光良好的位置。

未来,随着5G与边缘计算技术的发展,空间优化将更加实时化与个性化。想象这样一个场景:当系统检测到某部门临时增加外包团队成员时,可自动推送附近空闲工位信息;或根据员工的日程安排,提前为其预订适合专注工作的安静角落。这种无缝衔接的体验,正是智能数据分析为现代办公空间描绘的蓝图。

从被动响应到主动预测,写字楼的空间管理正在经历深刻变革。那些率先采用数据思维的企业,不仅实现了物理资源的高效配置,更在无形中塑造了更具活力的工作文化。当每一个平方都被赋予精准的价值,办公场所便不再是简单的容器,而成为助推创新的催化剂。